-

Par siddhattha le 29 Juin 2010 à 21:12

L’histoire des rapports tumultueux qu’entretiennent Paris et sa banlieue est émaillée de faits marquants, tout autant que de mythes qui ont fini par façonner de nombreux préjugés qui dominent encore à l’heure actuelle de chaque côté du périph’, comme auparavant des fortifs. L’un de ces mythes a longtemps été agité pour faire peur et a, sans doute plus que tout autre

, permis d’ancrer durablement dans la mémoire collective certaines images d’Epinal. Ce mythe, c’est celui de la banlieue rouge qui s’est forgé progressivement au fil des succès électoraux de l’extrême gauche communiste en périphérie parisienne entre les années 1920/30 et les années 1950/60.

, permis d’ancrer durablement dans la mémoire collective certaines images d’Epinal. Ce mythe, c’est celui de la banlieue rouge qui s’est forgé progressivement au fil des succès électoraux de l’extrême gauche communiste en périphérie parisienne entre les années 1920/30 et les années 1950/60.Ils ont, bien que clairement exagérés, contribué à révéler et finalement à consolider l’image que se faisait Paris de sa banlieue, et vice-versa. Car avec ces évènements, la capitale « bourgeoise » sûre de ses valeurs qu’est Paris s’est vue comme une citadelle assiégée et encerclée de toute part. Tandis que sa périphérie qui se sentait, depuis bien longtemps déjà, délaissée et victime de la pression moralisatrice de son encombrante voisine, s’est prit à rêver du « grand soir », et à s’imaginer unie autour d’un parti et d’une certaine vision du monde et de la société.

Petite histoire d’une ceinture qui devait être verte et qui a fini par virer au rouge.

QUI SEME LE VENT ...

Il est difficile de dire précisément à quel moment la notion de banlieue rouge commence à être utilisée, et la peur agitée. Car, si le communisme municipal fut bien une réalité pendant plusieurs décennies, la banlieue n’est pas subitement devenue « rouge », et ne l’a finalement jamais été complètement. Quant aux relations difficiles entre la capitale et son environnement régional, elles ne sont pas nées des victoires communistes en banlieue à partir du premier entre-deux guerres. Et, celles-ci demeurent toujours tendues à l’heure actuelle alors même que la banlieue n’est plus rouge depuis bien longtemps (à peine rosée !). En témoignent les atermoiements autour du Grand Paris qui reste une arlésienne, et le restera probablement encore longtemps, vu le projet de loi récemment voté par le Parlement (ndlr en V/2010).

Il ne faut donc voir ce mythe que comme un énième soubresaut dans l’histoire des relations ambivalentes, et presque uniques dans l’histoire urbaine mondiale, entre ces deux espaces si proches et pourtant si différents. Ce qui finalement a pris consistance essentiellement à partir du XIXe siècle, et s’est renforcé au fil du suivant.

Notamment à partir de la décision de construire l’enceinte de Thiers dans les années 1840 qui donne l’impression à de nombreuses communes limitrophes de n’être finalement qu’un espace de seconde zone, dénué d’intérêt, juste bon à servir de zone tampon et de protection à la puissante, mais vulnérable, capitale. Avant que l’annexion autoritaire de onze communes et/ou morceaux de communes à Paris par l’administration impériale ne vienne encore renforcer ce sentimen

t (loi du 28/V/1859, décret du 31/X de la même année, pour une application au 01er/I/1860). Beaucoup de villes se trouvent alors amputées d’une grande partie de leur territoire, ou disparaissent complètement : Montrouge passe ainsi de plus de 500 ha à moins de 300 sans pouvoir s’y opposer, tandis que Vaugirard, Auteuil, Bercy ou Belleville se transforment en « simples » quartiers de la capitale.

t (loi du 28/V/1859, décret du 31/X de la même année, pour une application au 01er/I/1860). Beaucoup de villes se trouvent alors amputées d’une grande partie de leur territoire, ou disparaissent complètement : Montrouge passe ainsi de plus de 500 ha à moins de 300 sans pouvoir s’y opposer, tandis que Vaugirard, Auteuil, Bercy ou Belleville se transforment en « simples » quartiers de la capitale.Et que dire des grands travaux entrepris par le IInd Empire dans Paris. Cette vaste opération d’embellissement laisse un goût amer en zone suburbaine. Car, si elle fait de la ville une métropole moderne, et du même coup un modèle à travers le monde, elle tient aussi indéniablement à l’écart toute la périphérie immédiate. Ce qui tend à prouver aux « banlieusards » (même si on ne les appelle pas encore ainsi) que ces travaux n’ont eu, comme principal objectif, que d’évacuer hors de la capitale les populations, souvent laborieuses [donc potentiellement dangereuses], et les activités, souvent polluantes et encombrantes, dont Paris ne veut plus en son sein. Et comment comprendre, au moins en partie, le soulèvement de la Commune en 1871, sans parler déjà de l’état et de la nature de ces relations Paris/périphérie. Cet évènement ne marque t-il pas, en effet, aussi la volonté de ces classes populaires chassées du cœur de la ville de se le réapproprier ?

Et si cette première alerte émeut et commence à inquiéter les autorités, Paris ne rompt pas, tout au long du XXe siècle, avec cette attitude plus qu’ambiguë avec ses voisines. Certes, quelques barrières physiques et verrous sautent, les Fortifs en premier en 1919 (déclassées par la loi du 19/IV/1919), l’octroi sous Vichy en 1943 (loi du 02/VII/1943), mais les mentalités, elles, n’évoluent guère. La capitale, devenue entre-temps la rayonnante « Ville Lumière », continue de se débarrasser de ses pauvres en édifiant en banlieue les premiers grands ensembles*[1], tandis que morts et eaux sales parisiennes continuent de se déverser allégre

ment au-delà des limites de la commune. Et que dire de l’édification de ses réseaux de transport qui ont une fâcheuse tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes. D’abord le métropolitain qui mit un quart de siècle avant de sortir, et encore très timidement (en 1934 vers Issy-les-Moulineaux), des limites de la ville. Ou bien le périphérique à partir des années 1950 qui tourne désespérément en rond autour d’une seule et même cité, tout en en consolidant physiquement ses limites administratives. C’est d’ailleurs très souvent le premier reproche fait à l’enceinte bétonnée, bien qu’elle soit aussi indispensable à Paris qu’aux villes de première couronne. Et que dire enfin des conséquences qu’eut l’édification des deux aéroports parisiens, à Roissy-en-France et à Orly : nuisances sonores et visuelles, pollution, villes et villages abandonnés, etc.

ment au-delà des limites de la commune. Et que dire de l’édification de ses réseaux de transport qui ont une fâcheuse tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes. D’abord le métropolitain qui mit un quart de siècle avant de sortir, et encore très timidement (en 1934 vers Issy-les-Moulineaux), des limites de la ville. Ou bien le périphérique à partir des années 1950 qui tourne désespérément en rond autour d’une seule et même cité, tout en en consolidant physiquement ses limites administratives. C’est d’ailleurs très souvent le premier reproche fait à l’enceinte bétonnée, bien qu’elle soit aussi indispensable à Paris qu’aux villes de première couronne. Et que dire enfin des conséquences qu’eut l’édification des deux aéroports parisiens, à Roissy-en-France et à Orly : nuisances sonores et visuelles, pollution, villes et villages abandonnés, etc.Les succès communistes en banlieue élections après élections, étant donné le ressentiment existant mais aussi en raison du contexte international qui ne favorisait guère le discernement et l’apaisement, ne pouvaient donc que susciter la crainte du côté des édiles et d’une frange de la population parisienne, et favoriser la construction mentale d’un encerclement menaçant.

LE FOND DE L’AIR EST ROUGE.

Et il est vrai que, très rapidement dans l’imaginaire collectif, les premières victoires du PCF en banlieue se transforment en déferlante rouge sur tout le département. Avec l’idée qu’une revanche était possible après tant de frustrations. Car effectivement, lorsque l’on évoque la ceinture rouge, la première image qui surgit en général est bien celle d’un raz-de-marée communiste (on dirait tsunami aujourd’hui) dans toute la périphérie parisienne, et ce dans un laps de temps très court.

Or, on est loin de s’imaginer que là n’est pas la réalité. Ainsi, la gauche ne réussit à glaner « que » onze mairies aux élections municipales de XII/1919, les premières de l’après-guerre et les dernières avant la création du parti communiste-SFIC au congrès de Tours en XII/1920. Sur soixante-dix-neuf communes que compte le département de la Seine à cette époque (chiffres de 1911, Paris inclus), s’il s’agit d’un tsunami, il a perdu de sa vigueur en frappant les limites du ter

ritoire parisien.

ritoire parisien.Quant à la légende, qui a la vie dure, de l’encerclement de Paris, elle ne tient pas davantage la route. Il suffit pour s’en persuader de consulter la carte des résultats électoraux de l’extrême gauche communiste en banlieue après les élections des 5 et 12/V/1935 qui représentent l’apogée (avant-guerre) du « communisme municipal ». Certes, le quart des villes du département de la Seine se choisit alors un maire PCF. Certes, trois grands blocs homogènes de villes communistes se créent aux portes mêmes de Paris*[2]. Mais tout de même, Paris en 1935 n’est pas Alésia en 52 a. C. THOREZ-CÉSAR, à la tête de ses légionnaires-communistes, n’est pas encore prêt à lancer une offensive sur le limes parisien. De toute façon, la nouvelle Rome entamant à peine son revirement stratégique historique (qui conduisit au rassemblement, puis au front populaire) ne l’aurait sans doute guère appuyé dans sa tentative.

Et de fait, plutôt que de parler de « ceinture rouge » autour de la capit

ale, nous devrions plutôt évoquer les « banlieues rouges » afin de mieux rendre compte de la diversité de la situation suburbaine de cette époque. Déjà parce que, outre des municipalités aux mains de communistes, de nombreuses autres villes se sont choisies un représentant socialiste. Un parti longtemps qualifié par le PCF (jusqu’à l’alliance de VII/1934) de « social-traitre », et dont les différences notamment idéologiques avec ce dernier sont à la mesure du trauma suscité par la rupture du congrès de Tours de 1920. Mais aussi enfin, parce que certaines autres communes de banlieue, bien que dirigées par des listes de gauche, sont entrées en dissidence et ne se retrouvent absolument pas dans la vision du monde du Komintern*[3]. C’est pourquoi, imaginer que ces élections puissent faire naître un unique espace atténuant d’un coup les particularismes locaux, effaçant miraculeusement querelles intestines et égoïsmes communaux, allant même jusqu’à créer de facto une solidarité et une conscience de groupe (capables de préparer la revanche), cela paraît excessif.

ale, nous devrions plutôt évoquer les « banlieues rouges » afin de mieux rendre compte de la diversité de la situation suburbaine de cette époque. Déjà parce que, outre des municipalités aux mains de communistes, de nombreuses autres villes se sont choisies un représentant socialiste. Un parti longtemps qualifié par le PCF (jusqu’à l’alliance de VII/1934) de « social-traitre », et dont les différences notamment idéologiques avec ce dernier sont à la mesure du trauma suscité par la rupture du congrès de Tours de 1920. Mais aussi enfin, parce que certaines autres communes de banlieue, bien que dirigées par des listes de gauche, sont entrées en dissidence et ne se retrouvent absolument pas dans la vision du monde du Komintern*[3]. C’est pourquoi, imaginer que ces élections puissent faire naître un unique espace atténuant d’un coup les particularismes locaux, effaçant miraculeusement querelles intestines et égoïsmes communaux, allant même jusqu’à créer de facto une solidarité et une conscience de groupe (capables de préparer la revanche), cela paraît excessif.En réalité, c’est sans doute en raison d’un contexte national et international très tendu*[4] que cette victoire, vécue comme un véritable traumatisme par les élites, et par une grande partie de la presse, finit par se muer en raz-de-marée rouge. Les inquiétudes corporatistes de ces derniers finissant par rejaillir sur une opinion publique parisienne et plus généralement française forcément perméable et malléable vu l’évolution du pays et du monde depuis le début des années 1930. Caricaturalement, c’est là que naissent les images des hordes ouvrières et des « valets de Staline » aiguisant leurs couteaux (qu’ils portent évidemment entre leurs dents) et qui n’attendent qu’un ordre de Moscou pour fondre animés d’un fort esprit revanchard, et à partir de leurs solides bases-arrières de banlieue, sur de pauvres Parisiens acculés et sans défense. Sans oublier que la SFIC elle-même, ses cadres, le Komintern, les militants, etc. ont par leurs discours, leurs actions, leur propagande joué un rôle non négligeable dans cette amplification du mythe.

Car en fait, avec ces évènements, ce qui fit surtout peur à nombre de représentants de la IIIe République (des milieux politique, médiatique, des affaires, et aux édiles municipaux parisiens), ainsi qu’à une frange conséquente de la population du pays, c’est sans doute moins cette possible descente sur Paris de milliers de « barbares des temps modernes »*[5] que la crainte de perdre définitivement le contrôle sur cette partie du département le plus riche de France. D’autant que le communisme municipal ne pouvait à terme s’accompagner, à leurs yeux, que par une autonomisation importante par rapport à la capitale. Chose inimaginable étant donné sa valeur dans la bonne gestion de la vie, de la politique parisiennes, et sa position géographique qui mettait la plupart des grands lieux de décision nationa

ux à une encablure de rebelles incontrôlables*[6]. Sentiment encore conforté quand cette même périphérie porte à la tête de la Seine l’un des siens, le maire communiste d’Ivry/Seine, Georges MARRANE, un ancien ouvrier de surcroît. Ou bien lorsque cette défiante ceinture rouge prend la tête du mouvement de grève qui naît début V/36 (usines d’aviation et/ou d’automobiles de Courbevoie, de Saint-Denis, de Boulogne, de Colombes, d’Asnières, de Gennevilliers, etc.).

ux à une encablure de rebelles incontrôlables*[6]. Sentiment encore conforté quand cette même périphérie porte à la tête de la Seine l’un des siens, le maire communiste d’Ivry/Seine, Georges MARRANE, un ancien ouvrier de surcroît. Ou bien lorsque cette défiante ceinture rouge prend la tête du mouvement de grève qui naît début V/36 (usines d’aviation et/ou d’automobiles de Courbevoie, de Saint-Denis, de Boulogne, de Colombes, d’Asnières, de Gennevilliers, etc.).En réalité, ce que révèle surtout un tel vote massif pour les plus radicaux opposants à l’establishment républicain dans les banlieues de Paris à cette époque, c’est que celles-ci semblent vouloir s’échapper de la tutelle encombrante de leur voisine arrogante et méprisante, ne plus se laisser dicter leur conduite, et prendre enfin une place à part entière sur l’échiquier régional. En somme, ne plus faire rimer périphérie parisienne et zone tampon, dépotoir, réserve.

Evidemment, la fin rapide du Front populaire*[7], la marche à la guerre, le revirement aussi inattendu qu’historique de l’Union soviétique face à Hitler en VIII/1939*[8], la débâcle et finalement l’installation du régime de Vichy mirent à mal cet engagement communiste en banlieue, et affaiblirent durement et durablement le communisme municipal. Toutefois, les bases étaient bel et bien jetées et furent suffisamment solides pour qu’une renaissance rapide intervienne dès les hostilités achevées. D’autant que le rôle joué par les communistes dans ce conflit (réel tout autant que supposé et par la suite mythifié) favorisèrent rapidement une revitalisation de cet engagement communiste suburbain qui prit même, après-guerre, un nouvel, et véritable essor cette fois.

Eric BAIL pour èV_

-----

[1] La cité de la Muette à Drancy conçue, entre 1931 et 1934/5, par les architectes Eugène BEAUDOUIN et Marcel LODS (considérée comme le premier grand ensemble français, et qui fut entre 1941 et 1944 utilisée comme camp de concentration/transit vers les camps de la mort nazis) en est un exemple édifiant mais loin d’être unique. Ainsi, c’est l’office HLM de la ville de Paris qui géra les placements aux « 4 000 » de La Courneuve jusqu’en … 1984 ! De fait, cette attitude parisienne, vécue comme arrogante voire humiliante à force de répétitivité, a balayé tout ce qui a pu être fait, et parfois de très innovant à une plus large échelle, comme le réseau RER, les coopérations intercommunales, ou la tentative d'irrigation du territoire francilien avec l'idée des villes nouvelles.

[2] Un premier au nord/ouest, le plus modeste même s’il compte une ou deux grandes villes comme Nanterre. Un deuxième au nord/est, beaucoup plus imposant et menaçant, surtout si on y ajoute les mairies aux mains de la SFIO. Et enfin, un dernier au sud de taille également conséquente puisqu’il regroupe plus de la moitié des municipalités aux mains du PCF dans le département.

[3] Quelques exemples : le plus emblématique, Jacques DORIOT, maire de Saint-Denis depuis 1931, qui fit de la ville un bastion du PC-SFIC avant d’être exclu du parti pour ses prises de position en VI/1934 ; ou encore Charles AUFFRAY, maire de Clichy-la-Garenne depuis 1925, également communiste de la première heure avant qu’il ne se décide à quitter le PCF en 1929.

[4] Sanglantes et répétitives émeutes, entre les extrêmes notamment (comme celle du 06/II/1934) ; Front populaire aux commandes, et qui peinent à calmer les ardeurs de la rue ; guerre d’Espagne dans laquelle s’opposent fascistes et communistes ; coups de force des dictatures, etc.

[5] Bien hypothétique même aux yeux des plus farouches anticommunistes qui ne se servent de cette image qu’à des fins évidemment propagandistes.

[6] Ce qui se fera sentir jusqu’en V-VI/1940 quand, dans un Paris évacué par le gouvernement devant l’avancée allemande, de fausses et folles rumeurs firent un temps de Maurice THOREZ, secrétaire du PC-SFIC, le nouveau locataire de l’Elysée. Certains affirmant même avoir vu le drapeau rouge flotter sur le toit du palais présidentiel [sic].

[7] Si la majorité issue des élections d’IV-V/1936 demeure bien en place jusqu’à la mise à mort de la République par Pétain, Laval et leurs sbires, avec la complicité de la quasi-totalité des parlementaires le 10/VII/1940, à Vichy, le Front populaire lui ne survit que quelques mois. Ce sont d’abord les communistes qui lâchent leurs alliés socialistes et radicaux dès IX/1936, avant que ne chute le gouvernement BLUM en III/1937 ; et qu’en IV/1938, DALADIER ne referme définitivement la parenthèse en formant un gouvernement sans socialistes, afin de « remettre la France au travail » [sic].

[8] Pacte germano-soviétique qui eut des conséquences pour la France sur le plan militaire certes (fin de l’espoir d’une nouvelle alliance type « Triple Entente 1914 »), mais aussi de façon plus inattendue sur le plan politique. En effet, les directives de la IIIe Internationale exigeant une allégeance complète du PCF à la politique soviétique, se développe alors chez les communistes français l’idée d’une « guerre impérialiste » à laquelle il ne faut pas adhérer. Maurice THOREZ quitte alors le pays pour Moscou, et Edouard DALADIER, président du Conseil, fait dissoudre le PCF et interner les députés communistes (des élus de la nation !). Sur le plan local, s’ensuit démissions et désorganisation qui pesèrent sur le communisme municipal jusqu’en 1945.

-----

Principales sources : FOURCAUT (Annie), collectif, Paris/Banlieues, conflits et solidarités, Paris, Creaphis Editions, 2007, 475 p. ; RONAI (Simon), Paris/banlieue : je t’aime, moi non plus (article publié sur cairn.info/revue-herodote en 2004) ; pour les photos, c.f google images ; carte personnelle du département de la Seine représentant le résultat des élections municipales de 1935 (rose : SFIO ; rouge : PCF ; les communes de gauche dissidentes et les minorités communistes ne sont pas indiquées).

votre commentaire

votre commentaire

-

Par siddhattha le 11 Avril 2010 à 16:01

Difficile de passer à côté d’elle quand on habite Paris et sa région. On a même peine à croire qu’elle ait pu un jour ne pas exister tant elle y est omniprésente. Il s’agit, vous l’aurez tous deviné, de l’une des plus célèbres « entreprises » de France, la RATP (Régie autonome des transports parisiens). Et pourtant, vous aurez beau chercher ses initiales ou son logo sur les matériels parisiens de transport collectif d’avant 1948, vous ne les trouverez pas. Et pour cause, elle n’existait pas encore. Vous surprendrez même sans doute beaucoup de Franciliens quand vous leur apprendrez que ce n’est pas une, mais bien deux compagnies de transport qui se partageaient ce marché avant guerre. L’une gérant alors exclusivement le métropolitain, la CMP (Compagnie du métropolitain de Paris), l’autre ayant la charge de l’ensemble des moyens de transport de surface, la STCRP (Société des transports en commun de la région parisienne).

C’est à l’histoire mouvementée de cette dernière que nous nous intéressons ici. De sa naissance après la première guerre mondiale à sa mort en plein cœur de la seconde.

La situation des TCRP au sortir de la guerre.

A l’orée des années vingt, différentes compagnies se partagent le marché des transports en commun de surface à Paris. Elles y exploitent des OA (Omnibus automobiles*[1]), des tramways, des bateaux, ou des lignes de chemin de fer plus classiques, v

oire plusieurs de ces modes à la fois.

oire plusieurs de ces modes à la fois.La plus importante d’entre-elles est bien évidemment la CGO (Compagnie générale des omnibus) . Elle naît du décret impérial du 22/IX/1855, selon les vœux du préfet HAUSSMANN, au moment de l’exposition universelle organisée à Paris. Elle fusionne alors la dizaine de sociétés qui existe dans la capitale depuis les années 1820. Très rapidement, elle développe divers matériels, s’intéresse aux innovations, venues entre autres des pays anglo-saxons, comme le tramway. Elle finit par marquer profondément les esprits et le paysage parisiens, notamment après l’adoption de la célèbre voiture Brillié-Schneider à impériale (photo ci-dessous), symbole des transports en commun de surface de la Belle Epoque. Parmi les autres compagnies qui se partagent le marché en surface, on trouve la TPDS (Compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine) née en 1890 et qui reprend le réseau des Tramways Nord ; la CGPT (Compagnie générale des tramways parisiens), née la même année de la reprise du réseau des Tramways Sud, compagnie

défunte en 1887 ; l’Est parisien ; le Paris-Arpajon ; le Rive gauche ; le chemin de fer nogentais ; le chemin de fer du bois de Boulogne ; le Séquestre parisien, etc.

défunte en 1887 ; l’Est parisien ; le Paris-Arpajon ; le Rive gauche ; le chemin de fer nogentais ; le chemin de fer du bois de Boulogne ; le Séquestre parisien, etc.La situation de toutes ces compagnies n’est pas des plus brillantes au sortir du premier conflit mondial. Entre dépôts de bilan et faillites, elles survivent davantage qu’elles ne se projettent dans l’avenir. Ce qui peut paraître paradoxal au moment même où Paris et surtout sa banlieue connaissent une croissance spectaculaire*[2]. C’est que la première guerre mondiale a laissé des traces. Ainsi, la mobilisation des personnels, les interruptions de service, les réquisitions de bus, l’utilisation des dépôts par l’armée ont déstabilisé durablement les réseaux, et ont mis à mal les infrastructures et le matériel. Et si le trafic reprend bien dès VIII/1916 sur l’une des plus célèbres lignes de la capitale, la « Madeleine/Bastille », il ne reste, en 1919, qu’une centaine d’OA pour assurer l’ensemble du service et près de la moitié des mille kilomètres de voies tramways est hors d’état. On ne dénombre plus du reste que vingt-cinq lignes en exploitation cette année-là, contre une quarantaine avant-guerre.

C’est dans ce contexte que le préfet et le département de la Seine imposent, dès 1920, l’unification des réseaux de surface. Le but est de faciliter l’extension d’un réseau que l’on veut plus cohérent, et donc plus efficace et moins coûteux.

Les espérances des années 1920.

S’il faut attendre le 01er/I/1921 pour que la STCRP débute réellement son activité, c’est bien la convention d’affermage, signée le 20/IX/1920, et approuvée par décret le 25/XII de la même année, qui représente l’acte de naissance de celle-ci. Elle lui confie, théoriquement jusqu’au 31/XII/1950, l’exploitation de 112 lignes de tramways, de 41 lignes d’OA, le réseau de la compagnie des b

ateaux parisiens, soit une quarantaine de kilomètres, ainsi que quelques lignes de chemin de fer, dont le Suresnes/Garches. Pour ménager la défunte CGO, c’est son président, M. André MARIAGE, qui est placé à la tête de la nouvelle compagnie privée de service public parisienne.

ateaux parisiens, soit une quarantaine de kilomètres, ainsi que quelques lignes de chemin de fer, dont le Suresnes/Garches. Pour ménager la défunte CGO, c’est son président, M. André MARIAGE, qui est placé à la tête de la nouvelle compagnie privée de service public parisienne.S’en suit alors une politique d’homogénéisation des réseaux et des matériels. Cela passe, dans un premier temps, par des rachats tous azimuts. Phase qui s’étend jusqu’en 1928. Le chemin de fer du bois de Boulogne, le Paris/Arpajon, ou le Séquestre de l’Ouest parisien passent ainsi dans le giron des TCRP entre 1922 et 1924. La seconde étape de cette volonté d’uniformisation, plus visible encore, concerne évidemment le matériel. Elle débute en 1927/9 avec la mise en service de nouveaux tramways, les motrices GS1, AS1 et surtout L*[3](c.f ci-dessous), plus rapides, plus légères qui remplacent les vieilles automotrices Rowan et Purrey de la CGO. Elle se poursuit, côté OA, avec l’achat des premiers Renault PN et TN, plus puissants, plus confortables et rentables qui rendent subitement archaïques les vieux omnibus à impériale et les Schneider de la Belle Epoque. Elle se termine enfin par l’adoption de nouvelles couleurs pour tous les matériels en service, le vert pour le bas de caisse et le crème pour le haut.

Après les années sombres, la volonté des dirigeants et des autorités tutélaires (préfecture et département) est de se tourner résolument vers l’avenir. L’exten ion du réseau en est l’un des plus parfaits révélateurs, d’autant plus que la proche comme la plus lointaine banlieue ne restent pas

à l’écart. Des bus sont ainsi conçus dans les ateliers de la STCRP exclusivement pour ce marché, comme le Renault PY Banlieue qui innove en adoptant le premier des portes à vantaux. Autre signe de la confiance retrouvée, on adapte tous les OA à la ville moderne en les équipant de pneumatiques qui améliorent le confort pour les passagers.

à l’écart. Des bus sont ainsi conçus dans les ateliers de la STCRP exclusivement pour ce marché, comme le Renault PY Banlieue qui innove en adoptant le premier des portes à vantaux. Autre signe de la confiance retrouvée, on adapte tous les OA à la ville moderne en les équipant de pneumatiques qui améliorent le confort pour les passagers.Mais quelques signes viennent troubler ce constat et annoncent déjà des jours difficiles. D’abord, le déficit budgétaire de la compagnie ne cesse de se creuser et atteint déjà près de six millions de francs en 1925, et ce n’est qu’un début. Ensuite, le tram entre dans une spirale dont il ne sort plus jusqu’à sa disparition à la fin de la décennie suivante, avec la première fermeture de ligne, la « 78 » en 1925, ou la publication du rapport JAYOT en 1927/8 qui préconise tout simplement sa suppression du centre de la ville.

Alors que les débuts sont si proches, la fin n’apparaît déjà paradoxalement plus si lointaine pour la STCRP.

Les années 1930 : agonie ou renouveau ?

Il ne faut toutefois pas se pencher sur cette période a posteriori, et n’y voir, comme beaucoup, qu’une lente agonie de la STCRP qui ne pouvait conduire qu’à sa disparition au début de la guerre en 1941/2. Car, les difficultés et les échecs, réels et nombreux pendant ces dix à quinze années, ne doivent pas occulter les espoirs qu’ont suscités à l’époque certaines décisions.

Il en est ainsi de la disparition des tramways. On peut effectivement voir cet évènement majeur pour l’avenir des transports à Paris de deux façons différentes. La première, celle qui est généralement admise, consiste à n’y voir qu’une monumentale erreur qui n’a fait que précipiter un peu plus rapidement la STCRP ve

rs l’abîme*[5]. Dans cette vision, le rapport de la direction générale des transports de la Préfecture de la Seine*[6] qui préconise leur suppression du centre de Paris n’a pu être commandité que par les « groupes de pression » de la route, associant constructeurs automobiles, fabricants de pneumatiques et pétroliers qui avaient tout intérêt à ce que le bus prenne le dessus sur le tram. Pressions qui ont fini par faire pencher la balance du bon côté (ou du mauvais selon le point de vue) et ont fini par avoir la peau du tram dans la région parisienne, en moins de dix ans. Pourtant, si on regarde sérieusement la situation au début des années 1930, une autre analyse est possible. Tout d’abord, résumer le rapport JAYOT à la seule proposition de supprimer le tram dans la capitale est erroné. Ce dernier établit en effet aussi un plan concret qui vise la fin des doublons métro/surface, et propose une coordination STCRP/CMP avec la création d’un organisme unique. Ce qui n’est autre que l’étape logique et suivante dans la volonté d’unifier toujours plus les réseaux de transports à Paris qui a débuté avec la naissance des TCRP en 1920 et qui se termine en 1949 avec la création de la RATP. Ensuite, au-delà des polémiques, on peut se demander si la Société des transports en commun de la région parisienne avait encore un réel intérêt à conserver un service tram au côté de ses OA ? Surtout à une époque où la modernité se situe du côté de la route et de l’automobile*[7], du moins le croit-on encore. Le tramway apparaît bruyant, peu fiable, peu confortable par rapport à l’autobus. Et surtout, alors que la banlieue s’éveille, croît et évolue presque chaque jour, le tram enserré dans ses rails ne répond plus guère aux besoins d’une entreprise moderne de transports qui doit suivre sa clientèle, sans engager de lourds et coûteux travaux d’infrastructures*[8].

rs l’abîme*[5]. Dans cette vision, le rapport de la direction générale des transports de la Préfecture de la Seine*[6] qui préconise leur suppression du centre de Paris n’a pu être commandité que par les « groupes de pression » de la route, associant constructeurs automobiles, fabricants de pneumatiques et pétroliers qui avaient tout intérêt à ce que le bus prenne le dessus sur le tram. Pressions qui ont fini par faire pencher la balance du bon côté (ou du mauvais selon le point de vue) et ont fini par avoir la peau du tram dans la région parisienne, en moins de dix ans. Pourtant, si on regarde sérieusement la situation au début des années 1930, une autre analyse est possible. Tout d’abord, résumer le rapport JAYOT à la seule proposition de supprimer le tram dans la capitale est erroné. Ce dernier établit en effet aussi un plan concret qui vise la fin des doublons métro/surface, et propose une coordination STCRP/CMP avec la création d’un organisme unique. Ce qui n’est autre que l’étape logique et suivante dans la volonté d’unifier toujours plus les réseaux de transports à Paris qui a débuté avec la naissance des TCRP en 1920 et qui se termine en 1949 avec la création de la RATP. Ensuite, au-delà des polémiques, on peut se demander si la Société des transports en commun de la région parisienne avait encore un réel intérêt à conserver un service tram au côté de ses OA ? Surtout à une époque où la modernité se situe du côté de la route et de l’automobile*[7], du moins le croit-on encore. Le tramway apparaît bruyant, peu fiable, peu confortable par rapport à l’autobus. Et surtout, alors que la banlieue s’éveille, croît et évolue presque chaque jour, le tram enserré dans ses rails ne répond plus guère aux besoins d’une entreprise moderne de transports qui doit suivre sa clientèle, sans engager de lourds et coûteux travaux d’infrastructures*[8].C’est pourquoi, cette disparition, si durement ressentie par certains comme le personnel tram craignant légitimement pour son avenir, est si rapide à Paris. Puisque la première vague de suppressions s’ouvre en III/1930 et s’achève à peine sept ans plus tard, presque jour pour jour, le 15/III/1937 avec la mise au placard du dernier tramway, sur la ligne 123/124 (photographie ci-contre).

Il faut donc tenter de ne pas faire de cet évènement majeur le début de la fin pour la compagnie parisienne de transports de surface. Car les années trente, c’est aussi pour elle le succès du service de nuit qui transporte tout au long de la décennie entre 200 000 et 300 000 personnes annuellement, et ce jusqu’en IV/1939. Et si plusieurs de ces lignes disparaissent à cause de leur non rentabilité*[9], c’est davantage du fait de la concurrence acharnée des taxis et des tarifs pratiqués qui sont beaucoup trop faibles.

Ensuite, le nombre de voyageurs transportés n’a jamais cessé de croître pour atteindre un pic lors de l’exposition universelle de 1937. La STCRP transporte, cette année-là, plus d’un milliard de personnes dans ses bus et ses tramways. De même que les recettes qui sont passées de moins de 800 millions de francs en 1930 à plus de 900 millions huit ans plus tard. Autre signe d’espoir, par décret-loi du 12/XI/1938, le Comité des transports parisiens, le CTP, est créé. Une nouvelle ère s’ouvre pour les transports parisiens puisque désormais c’est l’Etat qui possède les pouvoirs décisionnels ouvrant de nouvelles perspectives de développement.

Des doutes à la débâcle.

Mais voilà, alors que l’uniformisation, tant sur le plan du réseau que sur celui du matériel, a été plutôt réussie, que le virage moderne que représente le passage au « tout auto » apparaît également plutôt bien négocié, les signes de faiblesses ne manquent pas.

Ainsi, les dépenses plombent le résultat et la société s’englue dans une crise financière de grande ampleur dont elle ne parvient pas à se dégager. Le déficit atteint ainsi, en 1935, 55 millions de francs contre à peine six millions, dix ans plus tôt. Ensuite, le nombre d’agents, lui aussi, ne cesse de diminuer passant de 31 105 en 1931 à 26 605 en 1938. La direction cherche, par des mesures d’économie de personnels, la parade à sa crise financière. Au risque de démotiver, de désenchanter les salariés qui restent et qui doutent déjà dans une période de crise

plus globale de la société française. Il n’est dès lors pas difficile d’imaginer que la situation peut tourner à la catastrophe si un évènement extraordinaire, au sens littéral du terme, devait surgir. C’est justement ce qui se produit à la fin de l’année 1939 avec la déclaration de guerre, avant que le déclenchement des hostilités au printemps 1940 ne vienne asséner le coup de grâce. Car, la STCRP à bout de souffle ne peut plus alors répondre aux nombreux défis qui lui sont posés : de la mobilisation des hommes et des matériels comme vingt-cinq ans plus tôt à la CGO, à la désorganisation des réseaux, en passant par la pénurie de carburant, jusqu’à

plus globale de la société française. Il n’est dès lors pas difficile d’imaginer que la situation peut tourner à la catastrophe si un évènement extraordinaire, au sens littéral du terme, devait surgir. C’est justement ce qui se produit à la fin de l’année 1939 avec la déclaration de guerre, avant que le déclenchement des hostilités au printemps 1940 ne vienne asséner le coup de grâce. Car, la STCRP à bout de souffle ne peut plus alors répondre aux nombreux défis qui lui sont posés : de la mobilisation des hommes et des matériels comme vingt-cinq ans plus tôt à la CGO, à la désorganisation des réseaux, en passant par la pénurie de carburant, jusqu’à  l’occupation de la capitale par l’ennemi.

l’occupation de la capitale par l’ennemi.Elle tente bien de poursuivre son activité en adaptant certains de ses bus aux nouvelles conditions de vie dans la France occupée. C’est ainsi qu’apparaissent les premiers bus circulant à l’alcool ou au gaz (ci-dessus), soit par adjonction d’un immense réservoir sur le toit, soit par ajout d’un gazogène sur le côté gauche du bus, derrière la cabine du conducteur. Et face à la difficulté accrue d’approvisionnement de ces énergies, la compagnie ne se résigne pas, et innove encore en développant les trolleybus qui fonctionnent à l’électricité (amenée par des perches façon tramway). Toutefois, son réseau réduit au minimum depuis l’armistice ne lui permet pas de remonter la pente. Mais, c’est une loi du gouvernement de Vichy, adoptée le 26/VI/1941 (et non votée puisque le parlement a cessé de se réun

ir depuis 1940) qui la fait disparaître en obligeant la surface et le métro à fusionner. Ce qui est fait le 01er/I/1942, sous l’égide de la CMP.

ir depuis 1940) qui la fait disparaître en obligeant la surface et le métro à fusionner. Ce qui est fait le 01er/I/1942, sous l’égide de la CMP.La STCRP n’a donc existé qu’une petite vingtaine d’années. Temps relativement court au regard de l’histoire des transports en commun en région parisienne. Toutefois, elle a marqué les esprits en coordonnant tous les réseaux préexistants en surface, en développant des matériels adaptés à la ville moderne dont les héritiers circulent toujours aujourd’hui, et en prenant des décisions déterminantes comme la suppression du tramway. Elle a finalement fortement contribué à ce que la RATP puisse voir le jour dès la fin du conflit, en 1948.

Et aujourd’hui, quand vous verrez passer devant vous une rame de métro et/ou un bus parisiens, pensez bien que leur parure verte et blanche est bien l’un des legs de la défunte Société des transports en commun de la région parisienne.

Eric BAIL pour èV_

-----

[1] Clive LAMMING rapporte à la page 45 de son livre Paris Tram, édité aux éditions du Parigramme, que le nom d’omnibus est, pour la première fois, apparu à Nantes au début du XIXe siècle. Les voitures qui débutent alors leur course devant la boutique d’un chapelier local nommé Omnes, dont l’enseigne est « Omnes omnibus » (Omnes pour tous) sont très vite surnommées en conséquence et conservent ce nom par la suite. A la troisième page du numéro 3 des Cahiers de la mémoire concernant le bus, Jean TRICOIRE relate la même anecdote.

[2] Alors qu’au début du XIXe siècle, Paris ne compte que 500 000 habitants, elle atteint près de trois millions d’âmes à la veille de la première guerre mondiale, tandis que sa région passe dans le même temps de 1,5 million à près de six millions d’habitants.

[3] « L » pour légère, car les automotrices ainsi désignées possèdent un châssis plus léger de type automobile. La STCRP disposa jusqu’à 475 tramways de ce modèle.

[4] Le service « bateaux » est supprimé le 5/V/1934. La ligne Paris/Arpajon l’est, elle, entre le 1er et le 25/I/1937 à cause du déficit budgétaire colossal de la compagnie.

[5] Décision jugée d’autant plus sévèrement aujourd’hui (et depuis une vingtaine/trentaine d’années) dans notre société empreinte de soucis écologiques/environnementaux et alors même que nos villes contemporaines souffrent de multiples maux : congestion, pollution atmosphérique, étalement spatial, etc. dont la route est rendue principale responsable.

[6] Connu sous le nom de rapport JAYOT, du nom du directeur général des transports de la préfecture.

[7] Il suffit pour s’en convaincre de se remémorer les projets de certains architectes/urbanistes de ces années qui imaginent alors de véritables autoroutes (on parle alors d’autostrades) suspendues sur le toit des gratte-ciel !

[8] D’autant plus que ce sont le département et la préfecture qui financent les travaux de premier établissement, et que les travaux du SEVB (Service d’électricité, de la voie et des bâtiments), service de la STCRP chargé de la pose, du changement et de la réparation des traverses de tramway sont lourds et s’effectuent de nuit car ils nécessitent peu de circulation automobile.

[9] Les lignes aux indices suivants N.AG, N.Y, N.12, N.C, N.F, N.J, N.R, N.29, N.N, N.O, N.3, N.85, N.8, et N.96 disparaissent.

-----

Sources :

Ouvrages

ü BAIL (Eric), Le personnel de la STCRP dans les années 1930, Paris, 2000, Mémoire de maîtrise, Université Paris VII/Jussieu-Denis Diderot (J'y ai également résumé une riche bibliographie sur les transports parisiens). Consultable à la médiathèque de la RATP ;

ü TRICOIRE (Jean), Histoire des transports parisiens, Les cahiers de la mémoire #1, Paris, Publication de la RATP, XII/1998, 16 p. ;

ü TRICOIRE (Jean), Le bus de l’omnibus au Trans Val-de-Marne, Les cahiers de la mémoire #3, Paris, Publication de la RATP, XII/1998, 16 p. ;

ü Collectif, Le tramway, de « l’américain » au métro léger, Les cahiers de la mémoire #6, Paris, Publication de la RATP, I/1997, 12 p. ;

ü BONIFACE (Jean-Michel), JEUDY (Jean-Gabriel), Les camions de la victoire 1914-1918, Paris, Editions Massin, 1996, pp. 97-106 ;

ü LAMMING (Clive), Paris Tram, Paris, Editions Parigramme, 2003, 160 p.

Sites internet (notamment pour les clichés) : ratp.fr/100ansbus ; metro-pole.net ; amtuir.org ; navily.net

votre commentaire

votre commentaire

-

Par siddhattha le 30 Mars 2010 à 10:03

Peut-on encore sauver le soldat PERRET, porte de Sèvres ? La réponse est désormais claire si vous vous êtes

promenés récemment à Balard, dans le sud-ouest de Paris, c’est NON ! Les protestations et pétitions lancées à tout va depuis plus de deux ans n’y auront donc rien fait, la palissade opaque qui court désormais le long du boulevard du général Martial-Valin (XVe arrondissement ci-dessous) nous signale que le « massacre patrimonial » est sur les rails. Et les réjouissances vous sont présentées par … l’Etat en personne, propriétaire des lieux.

promenés récemment à Balard, dans le sud-ouest de Paris, c’est NON ! Les protestations et pétitions lancées à tout va depuis plus de deux ans n’y auront donc rien fait, la palissade opaque qui court désormais le long du boulevard du général Martial-Valin (XVe arrondissement ci-dessous) nous signale que le « massacre patrimonial » est sur les rails. Et les réjouissances vous sont présentées par … l’Etat en personne, propriétaire des lieux.Au moment où le pays est secoué par d’interminables débats sur son identité nationale, ses responsables estiment qu’ils peuvent allègrement tourner le dos à l’un des points consensuels au sein de la société française, la

politique de protection du patrimoine, mise en place péniblement il y a une cinquantaine d’années par quelques hommes tenaces. L’un d’eux, et non des moindres, s’appelait André MALRAUX et affirmait après le difficile sauvetage par l’Etat du chef d’œuvre de l’art Français par excellence : « Versailles, construit par le roi, conquis par le peuple, sauvé par la nation ». Que dirait-il aujourd’hui à propos de l’œuvre des frères PERRET à Balard, lâché par les mêmes autorités dans une indifférence quasi-générale ?

politique de protection du patrimoine, mise en place péniblement il y a une cinquantaine d’années par quelques hommes tenaces. L’un d’eux, et non des moindres, s’appelait André MALRAUX et affirmait après le difficile sauvetage par l’Etat du chef d’œuvre de l’art Français par excellence : « Versailles, construit par le roi, conquis par le peuple, sauvé par la nation ». Que dirait-il aujourd’hui à propos de l’œuvre des frères PERRET à Balard, lâché par les mêmes autorités dans une indifférence quasi-générale ?« Bassin d’essai » !

Pendant de longues années, le site de la marine de Balard est resté associé à un simple nom pour les habitués de feu-PC1, celui d’un modeste arrêt peu fréquenté : « Bassin d‘essai ».

Et c’est bien là l’une des caractéristiques m

ajeures de ce site, et qui s’explique évidemment par sa/ses fonction/s militaire/s, sa grande discrétion. De la rue, en effet, impossible d’imaginer que l’endroit recèle, un, quelques bijoux d’architecture moderne, et possède, deux, une grande cohérence d’ensemble. D’autant qu’il ne s’agit que d’une partie d’un complexe plus vaste encore (en tout 16 ha) et qui englobe, en plus de cette partie occidentale, la « Cité de l’air » du côté est de la rue de la porte de Sèvres, et construite, elle, en 1934.

ajeures de ce site, et qui s’explique évidemment par sa/ses fonction/s militaire/s, sa grande discrétion. De la rue, en effet, impossible d’imaginer que l’endroit recèle, un, quelques bijoux d’architecture moderne, et possède, deux, une grande cohérence d’ensemble. D’autant qu’il ne s’agit que d’une partie d’un complexe plus vaste encore (en tout 16 ha) et qui englobe, en plus de cette partie occidentale, la « Cité de l’air » du côté est de la rue de la porte de Sèvres, et construite, elle, en 1934.L’ensemble ne se livre guère aux curieux. Impression évidemment renforcée, d’abord, par la façade aveugle qu’offre, sur plus de deux cents mètres de long, l’un des bassins d’essai, le premier construit en réalité, sur le boulevard Victor. Et, ensuite, par la grande hétérogénéité de constructions sur l’ensemble du site qui semblent avoir poussé de façon complètement anarchique au fur et à mesure des besoins et des disponibilités de terrains.

Et c’est là précisément que l’on commence à rejoindre la réalité. Car, les différents bâtiments ont bien été édifiés sur le long terme, en réalité plus de cinquante ans, entre 1906 et 1958 !

C’est à l’initiative de l’ingénieur Louis-Emile BERTIN qu’est érigé le premier des bassins sur un site qui avait été choisi par l’armée en raison de sa proximité avec son terrain d’entraînement d’Issy-les-Moulineaux*[1]. Mais, ce choix s’explique aussi par la possibilité d’extension qu’offrait le lieu, situé sur l’enceinte de Thiers (bastion n°69) que l’on savait condamnée au déclassement à plus ou moins brève échéance*[2].

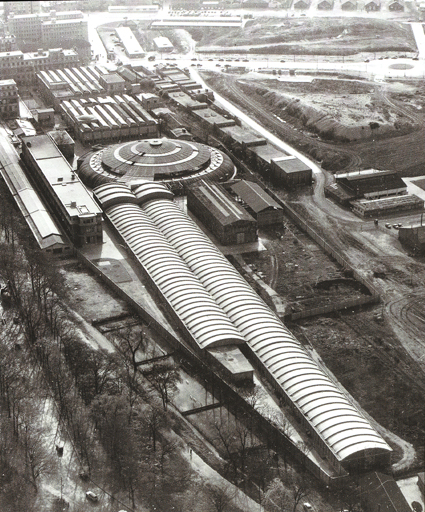

Commence donc en 1906 la construction du premier bâtiment sur le site de Balard, en réalité un simple hangar de 225 mètres de long dont l’objectif est d’abriter pour le bénéfice de la Marine, un bassin d’essai pour tester le comportement de ses navires, reproduits à une échelle réduite. Cet édifice, appelé simplement n°1, que vous pouvez encore admirer pour quelques temps est rapidement suivi par le bâtiment administratif confié aux frères PERRET qui le réalisent entre 1928 et 1932. Chargé d’accueillir le personnel du service technique des constructions navales jusqu’alors logé rue Royale, il ne prend sa forme actuelle que très progressivement (puisque la façade de la rue de la Porte de Sèvres n’est achevée qu’en 1946 !). Il représente en tout cas le seul chef d’œuvre clairement visible pour le passant de l

a rue et concentre de ce fait toutes les attentions côté sauvegarde. Ce qui se concrétise dès XII/1965 avec son classement à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

a rue et concentre de ce fait toutes les attentions côté sauvegarde. Ce qui se concrétise dès XII/1965 avec son classement à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.Toutefois, l’endroit n’en avait pas moins continué entre temps son extension puisque entre la fin des années 1930 et la fin des années 1950, est confiée aux mêmes architectes l’érection de nouvelles constructions très hétéroclites dans leurs fonctions : des ateliers, des laboratoires, des bureaux, d’autres bassins d’essais, et même un canal, dit de Suez. Mais surtout, ils y construisent, en collaboration avec Jacques MARION, ce qui constitue peut-être la perle architecturale du site, le bassin de giration (élevé en 1938, puis couvert plus tard, en 1951). Il s’agit d’un vaste plan d’eau circulaire de 65 mètres de diamètre et de 5 mètres de profondeur qui peut avec son bras articulé tester la réaction de maq

uettes de navires face à l’élément eau.

uettes de navires face à l’élément eau.Le site de Balard n’est donc pas, on le voit, que primordial pour l’armée, il a acquis au fur et à mesure de son extension une dimension patrimoniale de première ampleur. Ce qui n’a pas manqué d’échapper aux spécialistes tel Peter COLLINS qui dit un jour du lieu : « l’architecture industrielle est ici portée au degré le plus élevé de l’art ».

« La plus grande défense de l’Homme contre les pulsions, contre les instincts, c’est ce qui a survécu » (A. MALRAUX).

Et c’est justement pour cette raison que l’on ne peut se résigner face à la décision de faire ici « tabula rasa » [ou presque] afin d’édifier un simple IGH post-moderne.

Certes, difficile de contester sur le fond le projet du ministre de la Défense, Hervé MORIN. Ce dernier, lancé en XII/2007 et porté par le président de la République Nicolas SARKOZY, vise en effet à faire faire des économies au budget de l’Etat en regroupant vers 2014/5 sur un seul lieu 15 000 personnes qui, à l’heure actuelle, sont disséminées sur douze sites dans Paris*[3].

En revanche, ce qui l’est davantage c’est la façon dont s’est engagé ce projet de Pentagone à la française. D’abord, cette décision lourde de conséquences financières, selon les sources on parle de 500 millions à 2 milliar

ds d’€*[4], aurait nécessité débats publics et études préalables. Or, aucune expertise n’a été réalisée, aucun concours d’architecture ne sera effectué, se pose ensuite le problème de la modification du PLU (Plan local d’urbanisme) puisqu’un IGH doit s’implanter sur le site, mais aussi celui de la vente d’immeubles et bâtiments prestigieux actuellement occupés par l’armée comme l’Hôtel de la Marine, place de la Concorde, ou l’historique ex-ministère de la Guerre, boulevard Saint-Germain. Et que dire enfin de cette volonté de ne pas préserver quelques-uns des chefs-d’œuvre architecturaux que contient le site de Balard (en tout, 70 000 m² seront mis à terre). Alors qu’une sauvegarde judicieuse aurait sans doute permis d’en préserver le maximum, tout en laissant libre environ 70 % du terrain ! L’Etat ne fait ici aucune concession, et fait même preuve de la mauvaise foi la plus totale, en éditant une plaquette, par le biais du ministère de la Défense, vantant le projet aux riverains en leur promettant « un environnement urbain rénové » (sic), un « pôle petite enfance », et argument ultime, des « retombées économiques » majeures. Face à cela, on se doute que les défenseurs de l’architecture moderne, déjà si décriée en France (exemple de la sauvegarde de certaines cités d’Emile AILLAUD ou autres, ou bien encore récemment du quartier des Poètes à Pierrefitte, voir ici), pèsent bien peu. D’autant qu’on leur oppose un argument censé mettre tout le monde d’accord, je le résume certes de façon caricaturale, mais en gros cela donne : de PERRET, il en reste déjà bien assez : le Havre, le palais d’Iéna, le théâtre des Champs-Elysées, la rue Franklin (c.f ci-dessus), la rue Raynouard, etc.

ds d’€*[4], aurait nécessité débats publics et études préalables. Or, aucune expertise n’a été réalisée, aucun concours d’architecture ne sera effectué, se pose ensuite le problème de la modification du PLU (Plan local d’urbanisme) puisqu’un IGH doit s’implanter sur le site, mais aussi celui de la vente d’immeubles et bâtiments prestigieux actuellement occupés par l’armée comme l’Hôtel de la Marine, place de la Concorde, ou l’historique ex-ministère de la Guerre, boulevard Saint-Germain. Et que dire enfin de cette volonté de ne pas préserver quelques-uns des chefs-d’œuvre architecturaux que contient le site de Balard (en tout, 70 000 m² seront mis à terre). Alors qu’une sauvegarde judicieuse aurait sans doute permis d’en préserver le maximum, tout en laissant libre environ 70 % du terrain ! L’Etat ne fait ici aucune concession, et fait même preuve de la mauvaise foi la plus totale, en éditant une plaquette, par le biais du ministère de la Défense, vantant le projet aux riverains en leur promettant « un environnement urbain rénové » (sic), un « pôle petite enfance », et argument ultime, des « retombées économiques » majeures. Face à cela, on se doute que les défenseurs de l’architecture moderne, déjà si décriée en France (exemple de la sauvegarde de certaines cités d’Emile AILLAUD ou autres, ou bien encore récemment du quartier des Poètes à Pierrefitte, voir ici), pèsent bien peu. D’autant qu’on leur oppose un argument censé mettre tout le monde d’accord, je le résume certes de façon caricaturale, mais en gros cela donne : de PERRET, il en reste déjà bien assez : le Havre, le palais d’Iéna, le théâtre des Champs-Elysées, la rue Franklin (c.f ci-dessus), la rue Raynouard, etc.

En somme, tout est déjà décidé et lancé quoiqu’on en pense : le calendrier parle de démolitions jusqu’en 2011, de la rénovation de la Cité de l’air entre 2012 et 2014 qui a débuté par la Tour F à proximité du Périph’ et de l’Aquaboulevard*[5] (ci-contre), de la construction de l’IGH en 2013/4 et d’une livraison/installation définitive au plus tard fin 2014. Tout va même si vite (pour éviter toute polémique, on détruit et après on réfléchit : méthode déjà adoptée pour un autre lieu récemment, les usines Renault de l’île Seguin à Boulogne-Billancourt) que l’on espère même plus une dernière ouverture au public pour les prochaines journées du patrimoine, fin IX/2010. Le public risquerait de s’émouvoir !

« L’Etat, c’est moi » disait l’autre il a y trois siècles. Au prix d’âpres luttes et combats, nous lui avions substitué un « Etat, c’est nous », parfois, permettez-moi d’en douter.

Rompez les rangs...

Eric BAIL pour èV_

-----

[1] Terrain qu'elle avait acquis par échange du Champs de Mars avec le Ville de Paris, en 1890.

[2] Ce qui se concrétisa avec la "loi du 30/IV/1919 prévoyant le lotissement des terrains de l'enceinte et l'aménagement de la zone en une ceinture de parcs" in CHARVET (Marie), Les fortifications de Paris, de l'hygiénisme à l'urbanisme, 1880/1919, Rennes, PUR, 2005, p.7.

[3] Seuls seraient conservés les Invalides et l’Ecole militaire.

[4] De fait, l’Etat ne pouvant s’engager seul dans cette aventure, et vu le contexte économique du moment, c’est par le biais d’un partenariat public/privé (PPP) que se règlera la question du financement. Ce qui implique pour les pouvoirs publics une concession longue, on évoque 30 ans voire plus, et donc en conséquence un loyer d’occupation les locaux pendant la durée de celle-ci.

[5] Haute de 62 mètres, elle s’étend sur 20 niveaux, soit 35 000 m² de plancher. Construite dans les années 1970, elle nécessitait une restructuration importante en raison de la présence d’amiante, et de la mise aux normes actuelles. Pour environ 100 millions d’€, 9 000 m² de bureaux seront refaits à neuf, ainsi que 740 chambres.

-----

Sources : defense.gouv.fr ; lemoniteur.fr ; lefigaro.fr ; secretdefense.fr ; lepoint.fr ; docomomo.fr ; article de GAUDARD (Valérie), Le bassin des « carènes » et le STCN à Balard : un exemple de cité scientifique à Paris, In Situ, revue des patrimoines [en ligne], 2009.

-----

Crédits photographiques

Photo 1 (en-tête) : vue générale du site ouest avec au premier plan le premier bassin d'essai, le bâtiment administratif signé PERRET, et la Tour F en fond et en travaux / Photographie personnelle prise le samedi 21/III/2009.

Photo 2 (intro) : palissade installée afin de masquer le futur démantèlement / photographie personnelle prise le samedi 20/III/2010.

Photo 3 : vue du ciel de l'ensemble du site vers 1958, pas encore de périph', ni d'Aquaboulevard, le bassin circulaire est, en revanche lui, déjà couvert. / photographie issue de l'article de Mme GAUDARD Valérie.

Photo 4 : vue du bassin des carènes dit aussi n°1 de l'ingénieur BERTIN. / photographie extraite de l'article de Mme CHARVET Marie, p.2.

Photo 5 : bâtiment administratif des frères PERRET à l'angle de la rue de la porte de Sèvres et du boulevard Victor, la seconde aile n'est pas encore édifiée. / photographie issue de l'article de Mme GAUDARD Valérie, p.11.

Photo 6 : bassin de giration non encore couvert, vue extérieure prise en 1952. / photographie extraite de l'article de Mme GAUDARD Valérie, p.16.

Photo 7 : photographie de l'immeuble PERRET de la rue Franklin dans le XVIème arrondissement de Paris. / photographie personnelle prise le mardi 23/III/2010.

Photo 8 : vue de la Tour F en cours de restructuration. / photographie personnelle prise de la rue de la porte de Sèvres le samedi 21/III/2010.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par siddhattha le 30 Juillet 2008 à 16:34

Les propylées de Ledoux.

C'est une décision peu populaire de la Ferme générale*[1] qui nous permet aujourd’hui encore, plus de deux siècles après son érection, d’admirer l’un des plus beaux et des plus discrets bâtiment

s du nord-est parisien : la rotonde du bassin de la Villette de l’architecte français d’origine champenoise Claude -Nicolas LEDOUX (1736-1806).

s du nord-est parisien : la rotonde du bassin de la Villette de l’architecte français d’origine champenoise Claude -Nicolas LEDOUX (1736-1806).C’est précisément en 1785 que la compagnie de financiers parisiens, désireuse de bannir la fraude sur les droits d’entrée des marchandises dans la capitale, décide la construction d’une nouvelle enceinte longue de plus de vingt kilomètres tout autour de la ville. Afin de permettre les contrôles, ce mur fiscal devait comprendre à terme une soixantaine d’ouvertures, les barrières ou octrois, de taille variable*[2]. C’est l’architecte Claude-Nicolas LEDOUX, dont la renommée est alors très grande après la construction de la saline royale d’Arc et Senans dans le département du Doubs, qui est chargé des travaux. Ceux-ci débutent en 1785 et s’achèvent à la veille de la révolution française, en 1788.

Pour ses constructions, LEDOUX opte délibérément pour un classicisme rigoureux, à la limite du caricatural, inspiré de l’architecture de l'Antiquité gréco-romaine ou de la Renaissance italienne, notamment celle de Andrea PALLADIO (1508-1580). Colonnes, frontons, arcs et arcades, géométrisation à l’extrême deviennent alors les principales caractéristiques des entrées de Paris. Il dote ensuite ses pavillons d’octroi d’un caractère résolument monumental, et avec un certain goût pour la provocation, les nomme propylées*[3]. Or, ce n’est pas du goût de tous ses contemporains qui voient, eux, avec ce choix d’une architecture pompeuse, la volonté de la Ferme générale d’affirmer clairement dans le paysage parisien sa toute puissance. L’enceinte devient dès lors un « monument d’esclavage et de despotisme » aux yeux des Parisiens. Et finalement, l’architecte lui-même est fortement contesté, sa personne attaquée publiquement et le coût de ses choix souligné. On finit par railler « ces antres du fisc métamorphosés en palais à colonnes » de ce « terrible architecte »*[4].

Cette perception explique sans doute la rapidité avec laquelle les révolutionnaires s’attaquent à l’enceinte en VII/1789 et incendient ses portes-propylées symboles d’oppression. Avant que leur architecte ne finisse lui-même en prison. Et si l’octroi subsiste quelque temps encore, en 1860, lors de l’annexion des communes suburbaines à Paris, la quasi-totalité des œuvres restantes de LEDOUX située sur l’ancienne enceinte fiscale est détruite. Ne subsistent alors que quatre bâtiments qui se retrouvent dès lors bien seuls dans leur environnement immédiat et n’ont plus grand chose de monumental, excepté peut-être celui qui se situe à proximité de la place de la Nation. Ce sont eux qui nous sont parvenus. Il s’agit du nord au sud et d’est en ouest, de la rotonde du bassin de la Villette (place de la bataille de Stalingrad), de la barrière du Trône (entre la place de la Natio

n et la porte de Vincennes), de la barrière d’Enfer (place Denfert-Rochereau, reconvertie depuis en partie en entrée des catacombes), et de la porte de Chartres (à l’entrée du parc Monceau).

n et la porte de Vincennes), de la barrière d’Enfer (place Denfert-Rochereau, reconvertie depuis en partie en entrée des catacombes), et de la porte de Chartres (à l’entrée du parc Monceau).La petite histoire de la rotonde.

Pour celle qui nous intéresse ici, c’est-à-dire la rotonde de la Villette, les travaux s’échelonnent de 1784 à 1787. Elle appartient alors à la barrière de Pantin, également appelée barrière St-Martin ou barrière de Senlis.

Son histoire, avec la place du rond point de la Villette (devenue place de la bataille de Stalingrad) est jalonnée de faits marquants. De la fuite du roi Louis XVI et de sa famille à Varennes en 1791, au retour de la Garde Impériale après la campagne de Prusse, en 1807, à l’armistice de 1814 signé à proximité, en passant par l’entrée à Paris du roi Louis XVIII. Pourtant, comme bon nombre d’autres points de passage du mur fiscal, désormais inutile après l’annexion décidée par l’empereur et son préfet en 1860, tout a bien manqué de s’arrêter brusquement pour elle. On songe effectivement dans un premier temps à la démolir, faute d’usage. Toutefois, elle est très vite reconvertie en entrepôt à sel à partir de 1865, avant d’être louée à la Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris.

Ce qui, pour beaucoup, est à l’origine d’une dénaturation certaine du lieu. Car, davantage préoccupée de commerce que d’esthétique, cette dernière prend la funeste décision d’autoriser la compagnie du métropolitain à construire le viaduc aérien qui masque aujourd’hui encore complètement une de ses façades. Même si pour d’autres, dont je suis, cette reprise de l’ancien tracé de l’enceinte des Fermiers généraux par le métro confère au site un charme particulier mêlant passé et présent, nous y reviendrons. En tout cas, en 1907, la rotonde de la Villette est classée monument historique, avant qu’une restauration à la fin des années 1980 ne lui fasse retrouver l’un de ses portiques disparus.

Aujourd’hui, elle accueille la commission du vieux Paris, son centre de documentation, ainsi qu’un laboratoire d’analyse et de restauration de pièces archéologiques, mais de nombreux autres projets sont en cours et visent à en faire un lieu de culture doté d’un restaurant (sic).

La rotonde de la Villette, son architecture, son environnement.

L’architecture de la rotonde de LEDOUX est directement inspirée de la Villa Rotonda de PALLADIO et étonne encore aujourd’hui, et ce même si l’on garde en mémoire les raisons qui ont poussé à son érection.

Elle présente ainsi plusieurs entrées et s

e distingue par sa géométrisation excessive, presque grossière. Une base carrée qui accueille quatre frontons triangulaires soutenus par des colonnes doriques massives tout autant qu’épurées marquant les quatre entrées du bâtiment. Aucune décoration ne vient couronner ces dernières, bien qu’un projet à l’origine prévoyait le contraire (temps et argent ont fait défaut). Ce rez-de-chaussée soutient le cylindre, cœur et corps du bâtiment, percé lui aussi et qui accueille derechef de somptueuses colonnes, doublées, mais qui conservent ici aussi leur simplicité. C’est de cette confrontation toute géométrique des volumes que viennent force et beauté de l’édifice. Carré, triangles et cylindre cherchent à s’imposer aux autres formes sans y parvenir. Le regard ne les comprend en effet qu’en les englobant. Et d’ailleurs, cette confrontation se retrouve dans les colonnes qui jalonnent le monument. Elles sont parallélépipédiques à la base pour soutenir les frontons d’entrées, mais toutes en rondeur et doubles dans la partie haute. L’œil est sollicité partout et ne se fixe nulle part. Voilà la force de l’architecture de LEDOUX ici.

e distingue par sa géométrisation excessive, presque grossière. Une base carrée qui accueille quatre frontons triangulaires soutenus par des colonnes doriques massives tout autant qu’épurées marquant les quatre entrées du bâtiment. Aucune décoration ne vient couronner ces dernières, bien qu’un projet à l’origine prévoyait le contraire (temps et argent ont fait défaut). Ce rez-de-chaussée soutient le cylindre, cœur et corps du bâtiment, percé lui aussi et qui accueille derechef de somptueuses colonnes, doublées, mais qui conservent ici aussi leur simplicité. C’est de cette confrontation toute géométrique des volumes que viennent force et beauté de l’édifice. Carré, triangles et cylindre cherchent à s’imposer aux autres formes sans y parvenir. Le regard ne les comprend en effet qu’en les englobant. Et d’ailleurs, cette confrontation se retrouve dans les colonnes qui jalonnent le monument. Elles sont parallélépipédiques à la base pour soutenir les frontons d’entrées, mais toutes en rondeur et doubles dans la partie haute. L’œil est sollicité partout et ne se fixe nulle part. Voilà la force de l’architecture de LEDOUX ici.On aurait pu croire qu’aujourd’hui, seule dans so

n environnement, dégagée de son mur d’assise et de ses fonctions d’origine, la rotonde parvienne difficilement à se fondre dans le paysage du quartier. C’est tout le contraire qui se produit, et mieux que cela, elle y prend merveilleusement place et se fait décor de théâtre. D’une part, Elle se fond idéalement dans la perspective qui s’ouvre avec elle, se prolonge au-delà du bassin et des deux pavillons des anciens magasins généraux désormais restaurés et de nouveau utilisés, et qui prend fin avec le parc de la Villette. Mais surtout, d’autre part, elle se marie parfaitement avec le viaduc tout proche du m

n environnement, dégagée de son mur d’assise et de ses fonctions d’origine, la rotonde parvienne difficilement à se fondre dans le paysage du quartier. C’est tout le contraire qui se produit, et mieux que cela, elle y prend merveilleusement place et se fait décor de théâtre. D’une part, Elle se fond idéalement dans la perspective qui s’ouvre avec elle, se prolonge au-delà du bassin et des deux pavillons des anciens magasins généraux désormais restaurés et de nouveau utilisés, et qui prend fin avec le parc de la Villette. Mais surtout, d’autre part, elle se marie parfaitement avec le viaduc tout proche du m étropolitain (de la ligne M2) qui reprend comme on l’a évoqué plus haut sommairement le tracé de l’ancienne enceinte fiscale, et qui paraît la traverser de part en part. Tout en lui donnant l’occasion (et même si ce n’est qu’une illusion) de reprendre pour de bon son rôle d’antan de poste de guet sur une barrière hermétique.

étropolitain (de la ligne M2) qui reprend comme on l’a évoqué plus haut sommairement le tracé de l’ancienne enceinte fiscale, et qui paraît la traverser de part en part. Tout en lui donnant l’occasion (et même si ce n’est qu’une illusion) de reprendre pour de bon son rôle d’antan de poste de guet sur une barrière hermétique.Dans un Paris qui tente de préserver, à tout prix, les traces de son histoire, la rotonde de la Villette apparaît bien comme l’un des repères de ce passé. Repère d’autant plus précieux que ne subsistent que trois autres témoignages de la défunte, mais non regrettée celle-là, enceinte des fermiers généraux.

Eric BAIL pour èV_

-----

[1] Sous l’Ancien régime, le recouvrement de divers taxes et impôts se fait directement par des personnes privées à qui le pouvoir royal concède ce droit. Celles-ci versent alors une somme forfaitaire au Trésor avant de recouvrer les sommes pour leur propre compte, c’est le système de l’adjudication, ou bien elles décident d’encaisser pour l’Etat monarchique avant que celui-ci ne les rétribue, c’est la régie. Ce système des régies et des fermes est réformé à de nombreuses reprises, notamment sous NECKER, en 1780. A partir de cette date, trois compagnies fermières se répartissent alors les impositions indirectes : la Ferme générale est l'une d'elles, elle obtient le recouvrement des droits de douane. Elle employa jusqu'à 700 personnes à Paris.

[2] Certaines de ses portes étaient larges afin de s’adapter au trafic important et en constante augmentation, tandis que d’autres demeuraient plus étroites et ne servaient que pour le passage de piétons ou d’animaux de selles.

[3] Les propylées symbolisent la monumentalité car dans l’Athènes antique, c’est ainsi que l’on nommait l’entrée monumentale de l’Acropole. Il s’agit en fait d’un vestibule situé à l’entrée du sanctuaire.

[4] Louis-Sébastien MERCIER (1740-1814), grand écrivain français de l’époque, in « les Tableaux de Paris » (1788).

-----

Sources : Collectif, « Paris le long des rues : le XIXe arrondissement », La documentation française, Paris, 1998 ; arte.tv.fr ; finances.gouv.fr ; mairie19.paris.fr (cartographie).

Photos personnelles prises au bassin de la Villette le lundi 21/VII/2008.

-----

Le titre de l’article fait référence au célèbre alexandrin critique à l'égard de l'enceinte des Fermiers généraux, dernière grande réalisation de LEDOUX : « Le mur murant Paris, rend Paris murmurant ».

Première version publiée sur PériphériK le 30/VII/2008 ; remise à jour en date du jeudi 10/VI/2010.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par siddhattha le 20 Mai 2008 à 18:44

Les légendes urbaines ont la vie dure, et tout étudiant qui arrive à Jussieu peut en témoigner, qu’il intègre Paris VI/Pierre-et-Marie-Curie, la fac de sciences, ou Paris VII/Denis-Diderot, celle des lettres et des sciences humaines qui cohabitent toutes deux, pour un temps encore, sur le campus du Ve arrondissement de Paris. Car l’une des premières anecdotes que l’on raconte à ces néo-étudiants est que le lieu qu’ils découvrent pour la première fois, et qu’ils appréhendent souv

ent assez mal au cours de leur scolarité, n’a en réalité pas été conçu pour leur ville, mais pour le Brésil. La fac étant quelque peu, doux euphémisme, inadaptée au climat parisien essentiellement pluvieux et venteux. Ce que l’architecture du site, sur pilotis et sur dalle, ne supporte que difficilement, rendant les parcours souvent périlleux.

ent assez mal au cours de leur scolarité, n’a en réalité pas été conçu pour leur ville, mais pour le Brésil. La fac étant quelque peu, doux euphémisme, inadaptée au climat parisien essentiellement pluvieux et venteux. Ce que l’architecture du site, sur pilotis et sur dalle, ne supporte que difficilement, rendant les parcours souvent périlleux.Evidemment, on est loin de la réalité en relatant une telle histoire. Car, à l’origine de la faculté des Sciences de Paris-Centre (son véritable nom), on trouve la volonté de certains hommes déterminés de donner à la capitale un lieu d’enseignement et de recherches digne de ce nom. Quant à son architecture, les solutions adoptées répondent à certaines contraintes initiales et s’expliquent donc, même si elles ne se comprennent pas toujours.

Pratique et théorie

Lorsque l’on découvre Jussieu pour la première fois, en sortant notamment de la station de métro toute proche et en arrivant de la place dont la faculté elle-même a fini par prendre le nom, on a beaucoup de difficulté à l’appréhender. Impossible effectivement d’en avoir une vision globale. Et de fait, on se focalise d’emblée sur la tour centrale (c.f ci-contre, rénovée), dont on ignore alors bien qu’elle peut porter un

nom, celui de l’ancien doyen de la faculté des sciences, Marc ZAMANSKY, l’un des instigateurs du projet. La considérant juste ici, posée au milieu d’une cour disproportionnée, comme un objet un peu à part au sein de l’ensemble*[1], tout en en représentant un point de passage et de rendez-vous incontournable. Je n’ai pas dit de rencontres, car très vite, ce que l’on saisit trop bien à Jussieu, et qui paraît étrange lorsque l’on a, comme je l’ai fait, fréquenté d’autres lieux universitaires avant d’y atterrir, c’est l’absence d’espaces de rencontre entre étudiants. N’y cherchez pas de cafétérias, de bancs ou de lieux de convivialité, vous n’en trouverez pas. Et vous finirez sans doute par vous contenter avec vos ami(e)s des rebords du bassin entourant la tour ZAMANSKY. Et n’espérez pas en trouver davantage au sein des locaux eux-mêmes. Si mes souvenirs sont bons, et concernant les quelques couloirs que je fréquentais alors, seule une minuscule cafétéria se logeait tour 34 où nous avions bien du mal à tous prendre place (nous n’étions pourtant que six ou sept).

nom, celui de l’ancien doyen de la faculté des sciences, Marc ZAMANSKY, l’un des instigateurs du projet. La considérant juste ici, posée au milieu d’une cour disproportionnée, comme un objet un peu à part au sein de l’ensemble*[1], tout en en représentant un point de passage et de rendez-vous incontournable. Je n’ai pas dit de rencontres, car très vite, ce que l’on saisit trop bien à Jussieu, et qui paraît étrange lorsque l’on a, comme je l’ai fait, fréquenté d’autres lieux universitaires avant d’y atterrir, c’est l’absence d’espaces de rencontre entre étudiants. N’y cherchez pas de cafétérias, de bancs ou de lieux de convivialité, vous n’en trouverez pas. Et vous finirez sans doute par vous contenter avec vos ami(e)s des rebords du bassin entourant la tour ZAMANSKY. Et n’espérez pas en trouver davantage au sein des locaux eux-mêmes. Si mes souvenirs sont bons, et concernant les quelques couloirs que je fréquentais alors, seule une minuscule cafétéria se logeait tour 34 où nous avions bien du mal à tous prendre place (nous n’étions pourtant que six ou sept).Il était une fois...

Jussieu a triste réputation, c’est une évidence. Et encore, ne vous parlerais-je pas dans le détail des nombreux dysfonctionnements et tares structurelles du campus à l’image des ascenseurs des tours perpétuellement hors-service, des couloirs si obscurs, de la très mauvaise isolation des salles de cours, des risques de la déambulation sur les dalles détrempées du rez-de-chaussée, ou des sous-sol

s si lugubres, etc. On est alors bien loin de s’imaginer l’enthousiasme qui a prévalu à sa création. Car c’est bien pour répondre à un défi de taille qu’est envisagée la construction dans la capitale d’une faculté des Sciences capable d’accueillir plusieurs dizaines de milliers d’étudiants. Il faut effectivement faire face aux besoins de formation à venir de la génération des baby-boomers qui atteindront la vingtaine d’années vers 1960/5*[2]. La vieille Sorbonne étant alors bien incapable de combler seule de tels besoins. Le site qui est retenu, celui de la halle aux vins, à proximité du quai St-Bernard, s’il ne se situe pas réellement en plein cœur de Paris, n’en reste pas moins idéalement placé, puisqu’à proximité du quartier latin, haut-lieu estudiantin parisien depuis le XIIIe siècle. Le problème est qu’il est encore occupé par les négociants et marchands de vins qui s’y sont installés depuis les années 1940. C’est pourquoi, les premiers projets présentés au début des années 1950 tiennent compte d’un impératif : permettre à l’activité de ces derniers de se poursuivre, au moins le temps qu’ils ne déménagent vers un lieu plus approprié. D’où l’idée rapidement adoptée de construire sur pilotis, orientation qui finit par marquer de façon indélébile les plans entérinés par la suite. Avant que les premières constructions, érigées le long du quai et de la rue Cuvier*[3], ne tournent définitivement le dos à la Seine et ne repoussent l’entrée du campus de l’autre côté, vers la place Jussieu.

s si lugubres, etc. On est alors bien loin de s’imaginer l’enthousiasme qui a prévalu à sa création. Car c’est bien pour répondre à un défi de taille qu’est envisagée la construction dans la capitale d’une faculté des Sciences capable d’accueillir plusieurs dizaines de milliers d’étudiants. Il faut effectivement faire face aux besoins de formation à venir de la génération des baby-boomers qui atteindront la vingtaine d’années vers 1960/5*[2]. La vieille Sorbonne étant alors bien incapable de combler seule de tels besoins. Le site qui est retenu, celui de la halle aux vins, à proximité du quai St-Bernard, s’il ne se situe pas réellement en plein cœur de Paris, n’en reste pas moins idéalement placé, puisqu’à proximité du quartier latin, haut-lieu estudiantin parisien depuis le XIIIe siècle. Le problème est qu’il est encore occupé par les négociants et marchands de vins qui s’y sont installés depuis les années 1940. C’est pourquoi, les premiers projets présentés au début des années 1950 tiennent compte d’un impératif : permettre à l’activité de ces derniers de se poursuivre, au moins le temps qu’ils ne déménagent vers un lieu plus approprié. D’où l’idée rapidement adoptée de construire sur pilotis, orientation qui finit par marquer de façon indélébile les plans entérinés par la suite. Avant que les premières constructions, érigées le long du quai et de la rue Cuvier*[3], ne tournent définitivement le dos à la Seine et ne repoussent l’entrée du campus de l’autre côté, vers la place Jussieu.En tout cas, un évènement majeur pour l’avenir du site se produit en 1962 lorsqu’André MALRAUX, après avoir parcouru le chantier, décide de se saisir du dossier et d’y imposer un nom, celui de l’architecte Edouard ALBERT (1910-1968). Ce dernier établit alors de nouveau

x plans en 1962/3 dont nous connaissons évidemment les grandes lignes : une cour centrale flanquée d’une tour de plus de 80 mètres de haut, réservée à l’administration, noyée au milieu de bâtiments à structure métallique relativement bas (guère plus de 20/25 mètres de haut) et qui s’organisent eux-mêmes autour de petites cours carrées, et qui sont reliés les uns aux autres par de mini-tours circulaires accueillant les circulations (c.f ci-dessus, tour 14). Le tout représentant une sorte de grille, de trame construit sur dalle pour faciliter les différentes circulations, automobiles en sous-sol, piétonnières en surface.

x plans en 1962/3 dont nous connaissons évidemment les grandes lignes : une cour centrale flanquée d’une tour de plus de 80 mètres de haut, réservée à l’administration, noyée au milieu de bâtiments à structure métallique relativement bas (guère plus de 20/25 mètres de haut) et qui s’organisent eux-mêmes autour de petites cours carrées, et qui sont reliés les uns aux autres par de mini-tours circulaires accueillant les circulations (c.f ci-dessus, tour 14). Le tout représentant une sorte de grille, de trame construit sur dalle pour faciliter les différentes circulations, automobiles en sous-sol, piétonnières en surface.Un modernisme contesté.

L’un de mes anciens maîtres de conférences parlait de l’architecture de Jussieu en utilisant les termes de « sous-corbusianisme » et qualifiait même son architecte, Edouard ALBERT, d’adepte incompris d’un CORBUSIER qu’il n’a pas compris. C’est sans doute un peu fort, mais il est vrai que le « gril » d’ALBERT s’il se veut inspiré de l’architecture de l’Escurial de Madrid, est un peu austère esthétiquement. Et ce malgré les tentatives de doter le lieu de nombreuses

œuvres d’art.